A paisagem da memória como expansão de mundos

Diô Viana é um artista cosmopolita que nunca sai do meio do mato. Seu lugar de memória e de referência é a paisagem vivida, experimentada e sempre reatualizada de sua vida passada no Amazonas, até os 23 anos de idade, onde nasceu e cresceu antes de vir para o Rio de Janeiro desenvolver a técnica da gravura em metal e xilogravura com mestres deste ofício. E tornar-se mestre, também. Um gravador e impressor de fatura de fina excelência. Um pesquisador de tintas, métodos, papéis e técnicas que são agrupadas ao seu tema principal, a cada vez que se muda de cidade ou de país, como um nômade experimentando lugares no mundo. Assim, confirma o ditado que diz que “o homem sai do lugar, mas o lugar nunca sai do homem”.

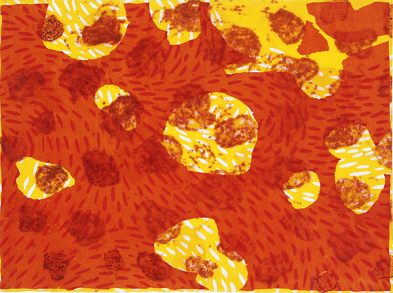

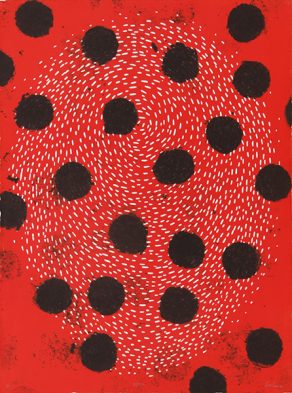

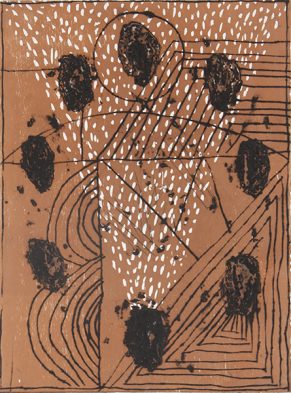

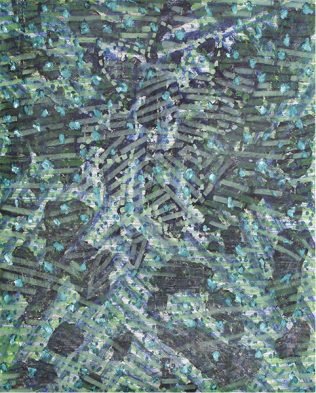

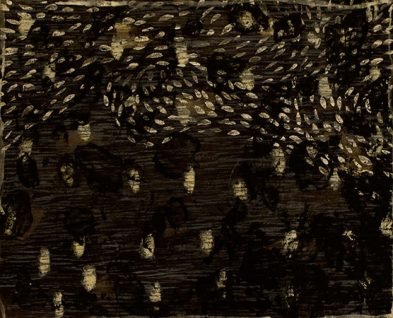

Em seu atelier, no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, fico impressionado com o ritmo de produção desse artista que vai retirando da mapoteca suas gravuras, pinturas, colagens e desenhos (que também são desenhos-gravuras, pinturas-desenhos, pinturas-gravuras) para me mostrar, enquanto me conta de seu processo de criação. Se, em um primeiro momento, o retirar, o manchar, o esfregar, os efeitos da impressão, das ferramentas e dos materiais sobre o papel dão a sensação de tratar-se de imagens abstratas, em um segundo momento é possível identificar, aqui e ali, a liquidez de um lago correndo sobre um fundo de seixos cobertos de musgos, folhas de árvores voando pelo ar, manchas que podem ser entendidas como pedras, contornos que podem ser vistos como troncos de árvores, mapas que desenham cartografias e, até, figuras geométricas que lembram construções humanas, fachadas, cidades imersas no meio do azul, do verde e do vermelho.

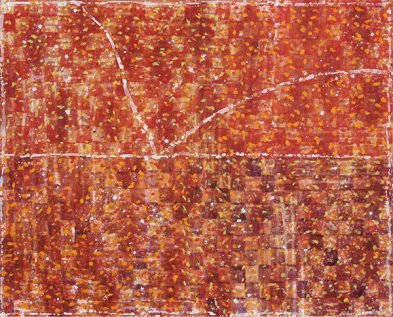

Essa passagem da abstração para figuração é resultado das camadas de cores que se sobrepõem, umas às outras, tendo como recurso o artifício da transparência para obter mais efeitos de tonalidades, de texturas, de contrastes, brilhos e opacidades. O olho, nessa imensidão de detalhes que são sempre parecidos – mas nunca iguais – é levado a percorrer a imagem em todos seus limites. Não há um centro de atenção específico, uma separação entre figura e fundo que nos facilite a compreensão daquilo que se apresenta diante de nossa percepção. Há a sensação de uma melodia que se espalha por toda a composição, revelando uma brincadeira gráfica, alegre e divertida, mas sem deixar de ser densa. O perder-se, nesse caso, é um encontrar-se, já que a repetição diferenciada faz com que estejamos, ao mesmo tempo, no detalhe e no todo que se revela pelas cores, traços e gestos do artista, como se o resultado do trabalho fosse uma espécie de fractal ou de jogo de espelhos.

Essa dupla experiência entre a abstração e a figuração vai se confirmando à medida que sou informado que o artista usa do recurso fotográfico para produzir suas obras. Constantemente ele tem voltado ao seu local de origem, fazendo expedições de canoa, onde se ocupa de captar detalhes que considera interessante para uma posterior elaboração. Depois disso, ainda manipula as imagens em um editor gráfico, digitalizando e criando novas formas a partir de sua matéria prima. Não são, portanto, criações aleatórias, mas possuem uma referência concreta e palpável, o que me leva a indagar sobre a questão da concreção de uma ideia, para além do debate insolúvel entre o reconhecimento de formas e a imaginação do espectador. Ou melhor, para além de um problema de lateralidade com o qual nos acostumamos a pensar sobre a criação de um objeto bidimensional, como é o caso de uma imagem produzida sobre uma superfície plana.

As incisões, os cortes, os machucados feitos com diversos tipos de punções, as marcas de tinta sobrepostas, a textura da impressão da xilogravura e da gravura em metal misturada a outras texturas como pó de mármore, carborundum, associados ao bastão de tinta oleosa e tudo quanto possa ser agregado à feitura dessas obras expostas nessa exposição, aqui em Brasília, também me dizem de um olho que se afunda para dentro do quadro, que atravessa passagens pastosas, que se desvia de partes opacas para descer por frestas, coisas, atitudes plásticas e poéticas, voltando, novamente, pelas possibilidades translúcidas da cor, até a parte mais saliente do quadro.

No prefácio da primeira edição do livro “O que vemos, o que nos olha”, de autoria do filósofo francês Georges Didi-Huberman, o teórico da arte e professor Stéphane Huchet aponta para o problema da transposição visual de uma mancha de sangue, enquanto objeto de representação, que teria sido o grande desafio dos primeiros criadores de imagens. Ele fala de um “objeto pensante”, invertendo o senso comum de que é o espectador que pensa a obra e não seu contrário. Para este teórico, a pintura seria um signo intermediário que converte outro signo em forma plástica. Essa forma plástica seria uma espécie de encarnação, aproximando o olhar ao toque. Toque, aqui, não como uma propriedade de volume, mas, mais precisamente, como a mancha de cor vinda de um corte, traduzida em uma marca vermelha sobre uma superfície qualquer.

É essa concreção em forma de marcas que consigo enxergar nas obras de Diô Viana. Que também pode ser compreendida pelo rastro do carvão como elemento gráfico e extensão do fogo aceso na memória. Na radicalidade do gesto do artista ao tomar decisões que implicam consciência do fazer e deliberação espontânea da presença de um lugar que é sempre o mesmo, mas nunca mais igual. Uma perda que o artista compensa pelo alargamento da experiência e, consequentemente, pela criação de mundos, ainda que sua fonte seja sempre o seu lugar de origem.

Professor Doutor Rubens da Silva Sá/ FAV/ UFG